はじめまして。早川公と申します。

大阪国際大学というところで働いている、いわゆる大学教員(准教授)です。所属は経営経済学部という(お堅めの)ところにいますが、専門分野は文化人類学で、日本のまちづくり現象を研究テーマにしています。最近は、まちづくりと関係の深いSDGsをテーマの一つに据えて研究・実践しています。

今回は、バリアフリーeスポーツePARA(イーパラ)とひょんなご縁をいただいたので、文化人類学という学問の考え方に沿いながら、ePARAのテーマである「ゲーム」や「障害」について考えてみたいと思います。

まずは、ぼくとゲームをめぐるライフストーリーを語るところから。

ゲームとぼく

ファミコン世代

アラフォーとなった今はゲームと「休日にほどほど」の付き合いのぼくですが、かつてのぼくにとって、ゲームとは新しい世界へ連れて行ってくれる魔法の端末でした。ファミリーコンピューター(1983年)とほぼ同い年(1981年)のぼくは、物心ついた時にはゲームの虜になっていました。当時(1985年頃)、宮城の片田舎育ちのぼくの周りでファミコンを持っている家はほとんどなく、近くで唯一持っていたススムくんの家に押しかけ、ススムくんの肩越しに眺める日々でした。ゼビウスも、マイティボンジャックも、ゲゲゲの鬼太郎やドラえもんも、田んぼに囲まれた身のまわりの世界からめくるめく異世界へ連れてってくれました。VRなんてテクノロジーがなくても、ぼくは画面の中の世界に没入してました。

真冬に並んだドラクエⅣの思い出

朝起きてご飯を食べるとススムくんの家に押しかけ、ススムくんがいなければその家の前でずっと待っているというぼくを両親は「危ない」と思ったのでしょう。ほどなくして我が家にはファミコンがやってきました。(なお初めてのソフトは「キングコング2 怒りのメガトンパンチ」でした。)

その後のぼくは、どんどんファミコンにどハマりしていきます。幼稚園の文集に書いた将来の夢は「ふぁみこんの名人」(これは高橋名人の影響だと思います)、小学生になると、新聞の折り込みチラシに入ってくる隣町の中古ゲームショップ「シーガル」のゲームの価格一覧表を眺めては、「これはきっとこういうゲームなんだろうなあ」と妄想して過ごす日々でした。

初めてゲームを並んで買ったのは小学2年生のとき。ソフトは社会現象にもなったドラクエⅣです。隣町の「ヨークベニマル」に入荷するという噂を聞きつけて親を起こして車で連れていってもらいましたが、最初は6時に行ったら整理券がもらえずに失敗。2週間後のリベンジは4時おきだったと思います。

そんなこんなで手に入れたドラクエⅣにはとっぷりと嵌まります。中ボスのエスタークが仲間になるというガセネタに引っ掛かり、せいすいをはぐれメタルにぶっかける(※注:ドラクエⅣの初期ロットのバグ)作業に勤しんでいたぼくは、見事に視力を落としてメガネくんとなるのでした。

その後時は経ち、大学に入学することになったぼくは、女子とダンスダンスレボリューション(DDR)するめくるめく大学生活を夢見てPS1と外付けDDRマットを携えて地元を離れます。(ちなみに女子とDDRは結局しなかったんじゃないかな?1回くらいしたかも?その辺の歴史は黒く塗りつぶされています。)

そこで出合ったのが、文化人類学という学問でした。

文化人類学とぼく

文化人類学とは

文化人類学というのは、文化(又は社会)という観点から人間について考えてみる学問です。異文化理解の学問と言われることもあり、学生たちには、遠く離れた土地へ行ってそこに住む彼/女らと生活を共にし、そこから彼/女らの「もののみかた」や「暮らしの仕方」を理解する、と説明したりします。

文化人類学を学ぶと何かいいことあるの?

これは、専門を聞かれた後にしばしば聞かれる質問です。ぼくは、大体こう答えることにしています。

「例えばある土地に行って、そこに住む人がアッカンベーをしてきたとしても、それがその人たちにとって『あなたを歓迎します』だとわかればケンカしなくて済むじゃない」

「相手のことを知ることでやさしくなれる、文化人類学は“結構いい仕事“なんだよ」

と。これはぼくのオリジナルではなく、池澤夏樹の『マリコ/マリキータ』という短編集に登場する文化人類学者のセリフを借用したものです。でも、この“結構いい仕事”と表現が気に入って、文化人類学を説明するときによく使っています。

「やさしい世界」づくり

これに関連して、C. ギアツという文化人類学者がこんなことを言っています。

文化とは意味の網の目の体系のことであり、人間とは自らが拵えた意味の網の目に囚われた存在である。

ぼくは、このC.ギアツの文化の説明は、とても皮肉が効いていて好きです。

文化は人間がつくったもののはずなのに、それにはまって身動きが取れなくなってる。だから文化人類学者は、あえて遠く離れた土地で他者の意味の網の目に触れることで、自分が嵌まっていた意味の網の目を分かりなおす、そうして人間を理解して「やさしい世界」づくりに寄与できるんじゃないか、というのが文化人類学の魅力なんじゃないかと思います。

「障害」と文化人類学

「障害」という異文化

ぼくは「障害」の専門家ではありませんが、「障害」と文化人類学について話そうとする時、必ず思い出すマンガがあります。それは『どんぐりの家』(小学館)というマンガです。

これは、昭和50年代頃の埼玉県にあるろう学校や福祉作業所づくりを題材にしたもので、ちょうど文化人類学を学び始めた大学3年生の頃にたまたま手にとって感銘を受けた作品でもあります。

例えばこの作品には、口に含んだミカンを吐き出して親に見せるという「遊び」を止めない障害児童がでてきます。その子の親はその行為を「食べ物を粗末にした」と咎める(折檻する描写もでてきます)のですが、ある日その子が「大好きなミカンを大好きなお父さんにおすそ分けしようとしている」ことに気づくわけですね。そこで登場人物の親は自分がいかに子ども自身を見ようとしていなかったか、を理解するんです。世界観が更新されるわけです。すごいですよね。

文化人類学を学び始めた当時のぼくは、これこそが「やさしい世界づくり」の鍵であると、ゼミの文献購読で『どんぐりの家』をコピーして異文化理解を論じたものでした。

今となっては青くさい、恥ずかしい話ではありますが、もしかしたらそれはぼくが「遠く離れた」ものではなく「近くて内なる」ところに関心を向けるきっかけになったのかもしれません。

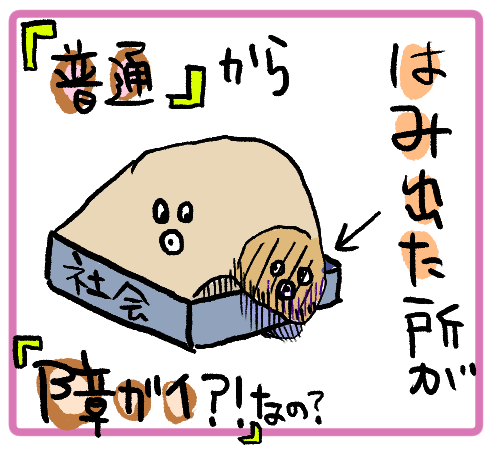

「障害」と「ふつう」の間に引かれる意味の網の目

『どんぐりの家』が示したように、「ふつうの人」からみて奇異に見えることにも、丁寧に触れてみれば、そこに生きる人の作法があることがわかってきます。むしろ、その「ふつう」がどんな社会や人間観を前提としているのか、すなわち何が「障害」と「ふつう」の間に線を引く基準になっているのかを気づかせてくれることにも気がつきます。

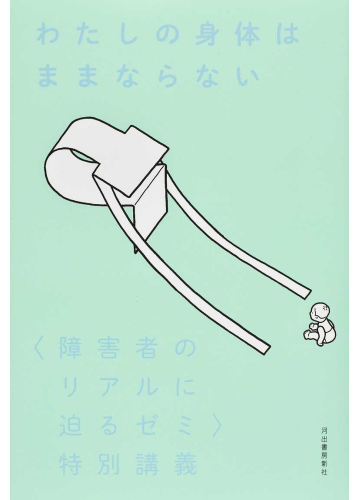

そこで参考になる障害の当事者がそれぞれの「リアル」を綴った『わたしの身体はままならない』(河出書房)という本があります。

ここで脳性まひで医師の熊谷晋一郎さんが、発達障害や自閉スペクトラム症と診断される人が現代において爆発的に増加しているのは、社会の側が変化したからだと見解を述べているのが印象的です。「障害」にも様々な種類や程度がありますから一概には言えないのをさておいても、現代社会が、

・オフィス勤務や通勤など物理的に集合することやそれに伴う移動

・「空気を読む」のようなハイコンテクストなコミュニケーション

・履歴書の性別欄といった性別を前提とした社会制度

を前提としているのが見えてきます。

その「ふつう」の型に収まらない特性を「障害」とみなしていることを熊谷さんや他の当事者の方が自己の体験から絞りだすように描いていたエピソードは、これからの未来に向けてどのような社会にしていくのがいいのか、考えさせられます。

障害とゲームとSDGs

「これからの未来に向けてどのような社会にするか」には、それぞれの国や地域によって色んなかたちが考えられますが、今のところその共通的なビジョンとして提示されているのが「SDGs:Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」です。これは国連で2015年に採択された17のゴール(目標)とそれに紐づく169のターゲットからなる「未来像」のことです(参考画像は↓)。それぞれのゴールやターゲットについてはこの記事では解説しませんが、もちろんこの達成には、障害者や社会的弱者と呼ばれる人も含めて「誰一人取り残さない」ことが掲げられています。

そしてここで大切なのは、SDGsは今の社会を改良した延長で達成されるのではなく、Transforming Our World(我々の世界を変革すること)によって達成されるものだということなのです。

つまりぼくたちは、持続可能な未来に向けて、今の「ふつう」から社会を考えるのではなく、「ふつう」の枠組みを自覚し、社会の/経済の/環境の「ふつう」の境界線を引き直すことが求められているのです。

ゲームは「あいだ」をつくり出す?

それでは、そうした「ふつう」の枠組みに気づいて「ふつう」をつくりかえるにはどうしたらいいのでしょうか。文化人類学はそのためにフィールドワークという方法で「異文化」に出向きます。

それがePARAと何の関係が?いえいえ、冒頭で話したとおり「ゲーム」だって「別の世界」です。このウェブサイトで沢山の記事が上がっているように、「ゲーム」を通じてぼくたちは「障害」や「ふつう」の境界線をぼかして、新しい社会をつくれる可能性があるとぼくは思います。いわば、現実の社会をつくりかえていくために、ゲームがその「あいだ」となるんじゃないか、ePARAでの取組みはそんなことを感じさせてくれるのです。

そういうわけで、40歳を目前に「ゲーム」の可能性を再確認したわけですが、次回はSDGsを絡めた「ゲーム」について体験レポートを書いてみようと思います。お楽しみに。

早川公著書・関連URL

まちづくりのエスノグラフィ: 《つくば》を織り合わせる人類学的実践

文化人類学者・早川公が語る!文化相対主義からePARAを考える<連載2>