2024年10月2日から4日にかけて、東京都・東京ビッグサイト東展示ホールにて開催された、H.C.R.2024(国際福祉機器展)。そのなかで、年齢や障害などの垣根を超えて、誰もが楽しめる遊びを紹介・体験することができる「エンジョイアクティブゾーン」が設けられ、さまざまなテーマのトークショーも実施されました。本稿では10月2日に開催された「バリアフリーeスポーツスクールから拓く共生社会の明日」の模様をお届けします。

バリアフリーeスポーツスクールから拓く共生社会の明日

[登壇者]

JR東日本スポーツ株式会社 事業開発部 企画グループ グループリーダー 堀川幾子氏

JR東日本スタートアップ株式会社 アソシエイト 澤田智広氏

東京大学 先端科学技術研究センター 特任准教授 早川公氏

株式会社ePARA アシスタントディレクター 実里

株式会社ePARA 代表取締役 加藤大貴(ファシリテーター)

近未来型ビジネス研修「バリアフリーeスポーツスクール」とは?

「バリアフリーeスポーツスクール」とは、「JR東日本スタートアッププログラム2023秋」においてスタートアップ大賞を受賞したePARAがJR東日本スポーツ株式会社およびJR東日本スタートアップ株式会社と共に手掛ける共創事業です。企業のダイバーシティ推進担当者や障害者雇用の推進担当者、特別支援学校の教師・生徒、就労支援施設の利用者・スタッフなどを対象に、ePARA所属のeスポーツ選手が講師を務めます。eスポーツのレクチャーと実践を通じて障害者理解や障害者との交流の機会を創出するもので、新入社員研修などへの活用も期待されます。詳しくは、プレスリリース「SDGsの時代に始まる近未来型ビジネス研修「バリアフリーeスポーツスクール」を本格始動」と、バリアフリーeスポーツスクールについて約45秒で紹介しているダイジェストムービーをご覧ください。

澤田智広氏が所属するJR東日本スタートアップ株式会社は2018年設立。さまざまな社会インフラを支えるJR東日本グループ企業とベンチャー企業とをつなぎ、新たなソリューションや価値を生み出すことを軸に事業を展開しています。ベンチャー企業を「支援」するプログラムを持つ会社も多いなかで、同社はベンチャー企業と一緒に事業を作ってシナジーを創出することに重点を置いているとのこと。実証実験を経て実用化や事業化につながったものが既に数十件あるそうです。

ePARAでは「JR東日本スタートアッププログラム」における共創事業として、今回のセッションのテーマであるバリアフリーeスポーツスクールのほか、「ePARA就活フェス」を実施しています。

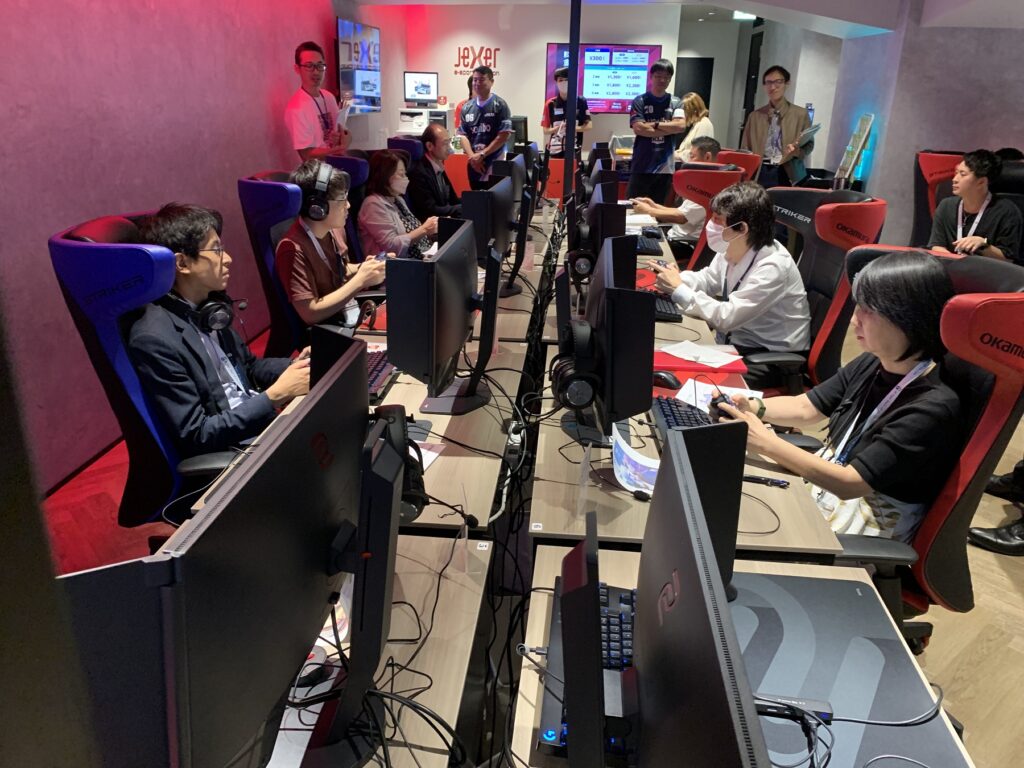

堀川幾子氏が所属するJR東日本スポーツ株式会社は、フィットネスクラブ「ジェクサー(JEXER)」やリラクゼーション施設、運動型通所介護施設の運営を手掛けているほか、JR池袋駅東口でeスポーツに特化した複合施設「Café&Bar RAGE ST」の運営に、株式会社JR東日本クロスステーション、株式会社ジェイアール東日本企画と共に参画しており、バリアフリーeスポーツスクールでも主にこちらを会場として使用しています。以前はJR松戸駅エキナカにJEXER e-sports stationを出店しており、そこでePARAが実施した「心眼PARTY 2023 powered by JEXER」がePARAとのご縁の始まりとのこと。他にも、学校の部活動の支援や体育の授業の受託なども行っています。

文化人類学者である早川公氏は東京大学先端科学技術研究センターに所属。その社会包摂システムラボに2024年4月から参画し、誰もが尊厳をもって生きることができる「ごきげんな地域」を作っていくために必要な取り組みや、それを普及・発展させていく方法などについて研究しています。障害当事者を含む人々が共生する持続可能な地域づくりという観点から、ePARAのSDGs顧問も務めています。このセッションでは研究者の視点からバリアフリーeスポーツスクールについて考察します。

澤田氏は初めてePARAと出会ってバリアフリーeスポーツのイベントの動画を見た際に、「皆で笑いながらeスポーツを楽しんでいる様子を見て、この世界が広がったらいいなと率直に思った」とのこと。それから「バリアフリーeスポーツスクール」という形にたどり着くまで、ePARAとの毎週の定例会議で議論を重ねてきたそうです。「最初は研修、体験会、交流会などの切り口も考えましたが、イベント単位の閉じた取り組みになってしまう気がしました。どうすれば、多くの人を巻き込みながら継続的にeスポーツを広められるか。この点を考えたときに気づいたのがスクールという事業でした」と澤田氏。ePARA代表の加藤も「ePARAでは毎週水曜日の21時から部活動と称してオンラインでeスポーツで交流しています。スクールという言葉は部活動とも親和性があり、何かを学べる、何かを持って帰れるという期待感がこれまでの活動と一致しているとも感じました」と、スクールという言葉に込めた思いを語りました。

ソーシャル・イノベーションとバリアフリーeスポーツ

ここで早川氏から、バリアフリーeスポーツスクールを題材とした研究が日本ソーシャル・イノベーション学会で高い評価を受けたことについて報告がありました。

早川氏「私が参加する日本ソーシャル・イノベーション学会では、『困難かつ切実な社会課題をこれまでにない革新的な手法で解決することを通じて、より持続的で幸福な未来を創造すること』を使命として掲げています。実際にどのようなものがあるのかと考えたときに、このスクールの取り組みこそが当てはまるのではないかと思い、研究対象とすることにしました。その際、スクールで講師を務めるePARAの全盲eスポーツプレイヤーNAOYAさんを研究の真ん中に据え、研究対象ではなく一緒に研究するパートナーとしたのが大きな工夫の一つです。当事者であるNAOYAさん、アンケート等を使って定量的な研究を行う産業技術総合研究所の三浦貴大先生、そして定性的研究を行う私の3人で組み、『社会包摂に向けた当事者と共にする変革の実践 バリアフリーeスポーツスクールを事例として』というタイトルで論文を書いて発表したところ、最高評価の優秀論文賞をいただくことができました」

障害当事者が講師を務めるだけでなく、その研究においても研究者の立場から参加し、優秀論文賞という形で高い評価を受けるなど、このスクールを起点に障害当事者の活躍の舞台が何層にも広がっていることが感じられます。

関連情報:日本ソーシャル・イノベーション学会で「優秀論文賞」を受賞しました

障害当事者が主役として活躍する場を~DEMO DAYを振り返って

JR東日本スタートアッププログラムにおけるePARAの取り組みでは、他にも障害当事者が主役として活躍する場面が生まれています。その一つが、2024年前半に行われた本プログラムのDEMO DAY(発表会)。

澤田氏「このプログラムでは毎回、採択企業の中からDEMO DAYで大賞を選ばせていただいています。各スタートアップ企業の皆さんが自分の事業について5分で熱く発表するのですが、ePARAの魅力や何を成し遂げようとしているかを5分で伝えようと思った場合、障害当事者でないと伝えられることに限りがあるのではないかと思い、ぜひ(全盲のePARA社員である)実里さんに出てほしいと打ち合わせで話しました。結果的に、自身とePARAとの出会いや今ePARAで成し遂げようとしていることを実里さんが主役となってプレゼンしたのが審査員に響きました。障害当事者が主役となって活躍することがePARAの魅力だと感じています。このプレゼンの場でもその状態を作れたのはよかったと思います」

このDEMO DAYにおいて、ePARAは8社の採択企業の中からスタートアップ大賞を受賞。実里もこの経験を次のように振り返ります。

実里「壇上に立つまでは、お腹が痛くなるくらい緊張しました。自分で務まるのか心配で…。ePARAは障害当事者の皆さんが主役となって活躍することを目指す企業だということ、そういった取り組みをこのプログラムを通じて行っていくのだということを一番伝えたかったのですが、私が壇上に立つことで、その実際の形を少しでもお見せできたのではないかと思います」

これまでのスクールから見えた、共生社会実現に向けた取り組みのヒント

これまでのスクールの取り組みを振り返り、澤田氏は「障害当事者が講師を務めることで、単なる『教える・教わる』の関係以上のものが生まれることが分かった」と語ります。学校というと一般的には教師と先生という関係が明確で、コミュニケーションも一方通行になりがちなもの。このスクールでは障害当事者が講師となることで、受講者が「どのようにサポートすればよいか」と自分ごととして考えたり、逆に「これは大きなバリアだと思っていたけれど、そうでもないのだな」ということに気づかされたりします。一緒にゲームを楽しみながら双方向の関係を生み出していける可能性がこのスクールにはある――そのことが分かったと言います。

堀川氏が挙げたのは講師の声かけが持つ力です。「講師の言葉がモチベーション向上に直結する」とし、特に全盲ながらも巧みに技を繰り出す講師から「大丈夫、できるよ」と励まされることで、受講者自身も「私たちもできる」と前向きに取り組めるようになると言います。このような視点が多くの人に広がっていく可能性があるのではないかと期待を寄せていました。

最後に、「共生社会」実現に向けた今後の展開について、早川氏が次のようなコメントで締めくくりました。

早川氏「先ほど澤田さんから『自分ごと』というキーワードが挙がり、堀川さんからは、実際にそこに当事者がいることから生まれる言葉の重みについて言及がありました。それらを踏まえて考えると、このスクールでは『私たちの問題にする』というのがうまくできているんじゃないかなと思います。福祉や街づくりの現場などで、”what should I do?”、つまり私は何をすべきか、ということがよく言われます。でも、shouldをcanに変え、whatをhowに変えて“how can I do”に、さらにIをweに変えて”how can we do”にすることができているのではないかと。どうやったら今いる場所を私たちでいい場所にできるんだろう、ということです。支援する人とされる人、教える人と教わる人という関係を崩し、自分はどう動こうかなと考える。そういう取り組みが共生社会には必要なのではないかと思います」

新たな形のビジネス研修として継続的に開催されているバリアフリーeスポーツスクール。JR東日本スタートアップ社とJR東日本スポーツ社、ePARA、そして受講する企業・組織の共創により、共生社会の輪が広がっていくことが期待されます。

バリアフリーeスポーツスクールのレポート記事と活動記録はこちら

レポート記事:

バリアフリーeスポーツスクール体験-Café&Bar RAGE STで学んだ共生社会への可能性

活動記録:

第1回「バリアフリーeスポーツスクール」をJR池袋駅のCafé&Bar RAGE STで開催しました(2024年5月24日)

第2回「バリアフリーeスポーツスクール」をCafé&Bar RAGE STで開催しました(2024年6月21日)

第3回「バリアフリーeスポーツスクール」をCafé&Bar RAGE STで開催しました(2024年8月5日)

バリアフリーeスポーツスクール(主催:汐留社会保険労務士法人)を開催しました(2025年3月21日)