2024年10月2日から4日にかけて、東京都・東京ビッグサイト東展示ホールにて開催された、H.C.R.2024(国際福祉機器展)。そのなかで、年齢や障害などの垣根を超えて、誰もが楽しめる遊びを紹介・体験することができる「エンジョイアクティブゾーン」が設けられ、さまざまなテーマのトークショーも実施されました。本稿では10月4日に開催された「夢の車いす創造に向けて-第2編-」の模様をお届けします。

夢の車いす創造に向けて-第2編-

[登壇者]

株式会社メルカリ リサーチャー 山村亮介氏

慶應義塾大学 Humonii 代表 川崎陽祐氏

株式会社RPG 車椅子 変身 アーティスト 神威龍牙氏

ePARAユナイテッド 片手プレイヤー はる

株式会社ePARA 代表取締役 加藤大貴(ファシリテーター)

2023年の「夢の車いす創造ワークショップ」を振り返る

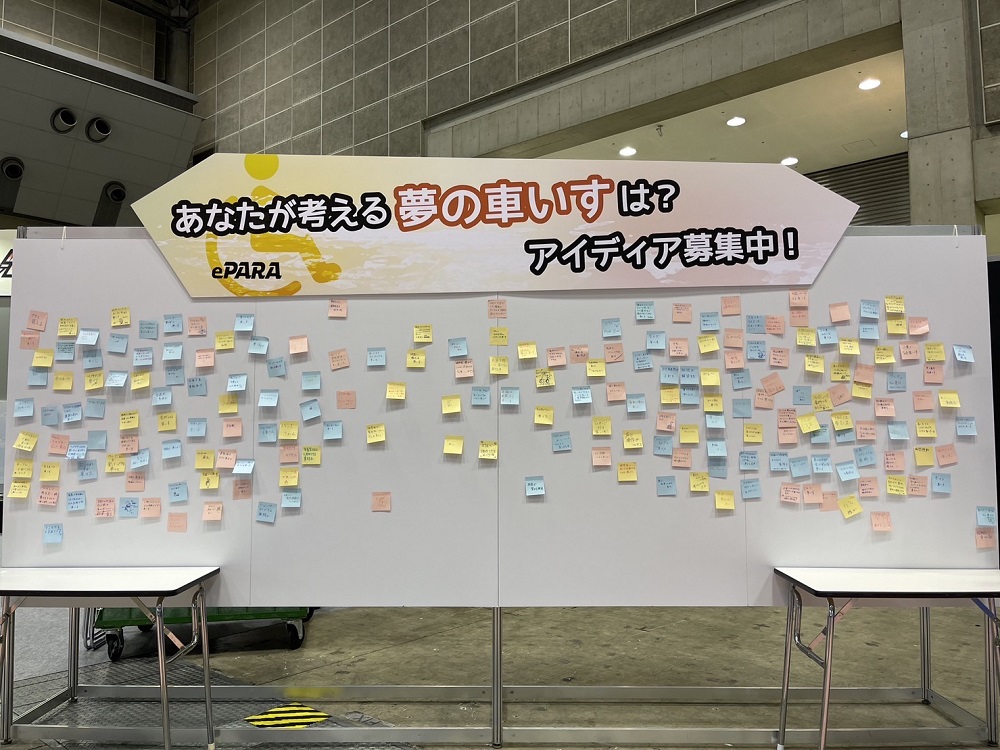

タイトルに「第2編」とあるとおり、ePARAは2023年のH.C.R.でも「夢の車いす創造」をテーマとしたワークショップを行いました。今回のセッションは、まずその振り返りから幕を開けました。 ファシリテーターを務めたePARA代表の加藤は、この企画が生まれたきっかけについて「伝えたいことがある車いすユーザーと、車いすユーザーの意見を知りたい開発者をつなぐ場を作りたかった」と話します。2023年は、開発者3名と車いすユーザー4名によるディスカッションの実施に加え、「あなたが考える夢の車いすは?アイディア募集中!」と書かれた大きなボードを設置し、3日間のH.C.R.開催期間中に来場者からアイディアを募りました。

2023年に挙がった意見は3つのタイプに大別できます。1つ目は、太陽光発電を搭載して充電の心配を解決する、地球にやさしい素材を使うなど、SDGsにもつながるもの。2つ目は、電飾で個性的なおしゃれを演出したい、さまざまなアクセサリーでカスタマイズしたいなど、デザインに関するもの。3つ目は、用途や行き先によって欲しい機能やモジュールをアドオン(追加)できるようになってほしいなど、機能に関するもの。

さて、2024年のディスカッションではどんな「夢」が飛び出すのでしょうか?

参考記事:夢の車いす創造ワークショップ@H.C.R 2023 参加レポート -聴覚障害・くらげの視点-

2024年「第2編」の顔ぶれ

今回、開発者サイドからは、株式会社メルカリの研究開発組織「mercari R4D」でリサーチャーを務める山村亮介氏、慶應義塾大学でロボティクスの研究に従事する川崎陽祐氏が参加しました。両名とも昨年に引き続いての登壇です。

山村氏は空気圧によって膨らむ風船構造(インフレータブル構造)で作られた電動モビリティ「poimo」を手掛けています。フリマアプリで有名なメルカリがなぜ乗り物の研究開発を行うのか、一見すると不思議ですが、顧客に商品が届くことで事業が成り立つ同社にとって、移動は大事な研究対象の一つとなっているようです。交通事故をなくそうと考えたときに、万一ぶつかっても安全な乗り物があればよいのではないかという発想から、ドラゴンボールのホイポイカプセルのように空気で膨らむ乗り物が発案され、研究が始まりました。

参考記事:メルカリ社の研究開発組織「mercari R4D」のリサーチに協力しました

川崎氏は研究開発チーム「Humonii」の代表を務め、病院での物の運搬や喫茶店での配膳などを行うロボットを開発しています。脳波で動く電動車いすのプロジェクトにも取り組み、ePARAユナイテッドの羽飛(つばさ)もその実証実験に参加しました。最近は、ユーザーによる操縦と自動運転技術を掛け合わせたハンズフリーの半自動車いす「Feeling」の開発にも取り組んでいます。

また、2023年の「夢の車いす創造ワークショップ」で挙がった「光る車いす」のアイディアを受け、車体の下部を速度に応じて光らせてみたところ、車いすユーザーにも好評だったとのこと。「夢」がさっそく形になったことに加藤も感激の様子でした。

参考記事:脳波でコントロールする電動車椅子の紹介動画にePARAユナイテッドメンバーが出演しました

車いすユーザーとしては、「世界初 車椅子 変身 アーティスト」の神威龍牙氏と、ePARAユナイテッドのはる選手が参加しました。

歌手として活動していた神威氏は、「もうちょっと面白いことができないか」と考え、特撮好きだったこともあって変身してライブ活動をするように。その後、各地のアクションショーに呼ばれたり、殺陣にチャレンジしたりと活動の幅を広げました。ほかにも、チェアスキーのジャパン・パラリンピックでの優勝、ファッションショーへの参加、福祉車両のCMへの起用などなど・・・、実に多彩な活動を繰り広げています。

車いすユーザーで構成されるサッカーゲームチーム「ePARAユナイテッド」のはる選手は、片手で操作できる特注コントローラーを使って左手だけでゲームをプレイしています。上肢障害を持つ人の交流の場を作るNPO法人の理事や、地域の方の居場所作りに取り組む一般社団法人の理事も務めるなど、精力的に活動しています。今回のH.C.R.では、エンジョイアクティブゾーン内でサッカーゲーム体験ブースの運営にも携わりました。

今回のトークショーには、体験ブース運営を行っていたePARAユナイテッドの他のメンバーも客席から参加。彼らもパラグライダー、バンジージャンプ、サーフィン、マラソン、サッカー、ファッションショーなどにアクティブに挑戦していることが加藤から紹介されました。

加藤は、ePARAの活動を進める中で「車いすユーザーにとって、車いすはさまざまな自己実現のベースとなるものだ」と気づいたそうです。車いすユーザーが抱えるさまざまなニーズを開発・製作側と一緒に解決していく機運を、今回のトークショーのような場を通じて広げていきたい。ePARAユナイテッドのメンバー一人ひとりの活躍に触れながら、そう語っていました。

開発者と利用者、それぞれの思い

長時間乗り続ける車いすだからこそ、リクライニング機能で快適性の向上を

セッションの中盤からはいよいよ、利用者として登壇した二人が今思い描く「夢の車いす」についてディスカッションしていきます。

はる選手が「昨年は幻想的な、夢のまた夢みたいな話をしましたが、今年はちょっと現実的な機能として・・・」と挙げたのは「介助ではなく自分でリクライニングできる機能」。

はる「今市販されている車いすでリクライニングができるのは、介助式のものか、フル電動のものです。私は一人で出かけることが多くあり、車いすを自動車に積む機会も多く、重量のあるフル電動タイプではなく簡易電動のものに乗っていますが、簡易電動の車いすにはリクライニング機能が付いていません。新幹線の座席のように、疲れたときに自分でちょっと倒せる、180度開かなくても、手動で20~30度倒れるだけでもいいので、そういうものがあるとよいなと思っています」

これに対し、山村氏は「あくまで私の感覚ですが」と前置きしたうえで、次のように述べました。

山村氏「技術的には問題なくできると思います。ただ、経験上、『万一操作を誤って事故が起こったら危ない、防げない、だからやめておこう』となることはあるように思います。調べ切れてはいないのですが、何らかの規格が制約になっているというケースもあり得ます。もしそうであれば、例えば厚生労働省の規格の制限によってこの機能が実現できていないのであれば厚生労働省に向かって、メーカーの都合で実現できていないのであればメーカーに向かって、声を上げるのがいいように思います」

はる選手は今回この話題について議論するにあたり、なぜ自分でリクライニング可能な車いすがないのかについて他の場でも聞いてみたところ、「ニーズがあるか分からない。多くない(かもしれない)ニーズを満たすためにたくさん作るのは難しい」という声があったそうです。ニーズの存在が知られていないことに課題を見いだしたはる選手に対し、山村氏は「ニーズの多さを裏付ける調査結果を示せたら効果的。併せて、作る側は『いくらまでの値上げを許容できるか』も知りたがっていると思う」とコメントしていました。

はる選手の声を踏まえ、川崎氏は「リクライニング機能と聞いて、つい180度倒すことをイメージしてしまい、具体的なニーズを知らずに過剰な機能を作ってしまうこともある。電動リクライニングでなくていい、30度程度でもかまわない、などの意見を聞けることが重要だ」と指摘します。一方で、トイレなどの生活動作でもベッドが必要だという神威氏は「倒せるなら180度倒せるとうれしい」と言います。このように、一口にリクライニングといっても求めるものは人それぞれで、そうした多様な声があることにも目を向ける必要があるでしょう。

日常的な段差から災害時の移動まで? 求む!「飛べる」車いす!

ヒーローショーなどでも活躍する神威氏が挙げたのは、ズバリ「飛ぶ」機能。はる選手も、日常的な段差や、混雑してなかなか乗れないエレベーターなど、車いすユーザーが直面する壁の多くは飛ぶことで解決できるのでは、と言います。

これに対し、山村氏と川崎氏からは技術者ならではの視点でさまざまな課題が挙げられました。飛ぶには回転動作が加わるため制御が難しく、人が乗った状態で少しでもバランスが崩れると大きく傾くだろうということや、飛ぶ際に周りに風をまき散らす可能性があることなどです。

では、リニアモーターカーのように磁石の力で浮くのはどうか?という提案に対しても、磁石は高価であるため広範囲で整備するのは難しいとの返答が。重量があって人が乗った車いすを飛ばすのはやはり難しいのか・・・と、現実という壁を前にしてうなだれそうになったところで、開発者サイドからも「本当は飛べたらいいと思う」とポロリ。山村氏は「例えば災害時に地面ががれきだらけでも、飛ぶことができれば、多くの方が動けるようになると思う」と述べ、はる選手も「飛んで窓から脱出することもできそう」と飛べることのメリットをさらに強調していました。

この議論の中で印象的だったのが、「障害者か健常者かに関係なく、皆が飛べたらいい」という視点です。神威氏は、フリーザ(アニメ『ドラゴンボール』のキャラクター)が乗って飛んでいるポッドが障害者にとっても健常者にとっても一番理想の移動手段なのではないかとの持論を展開。はる選手も「飛んだらかっこいいですよね!歩ける人も乗りたい乗り物になるんじゃないかと思います。歩けない人だけが乗っていると少数派扱いですが、皆が乗りたいものになればニーズも増えて、開発が進むのではないでしょうか」と期待を寄せていました。

客席にも意見を求めたところ、ePARAユナイテッドの羽飛選手からはこんな声が。

羽飛「前輪だけでも浮かせられたら、例えばスロープなしで電車に乗れるかもしれません。まずは前輪を浮かせて段差を越えるなどの限定的な機能だけでも、付けられたらいいなと思います」

これに対し川崎氏は、「そのようなロボットが既にあるため、理論的にはできると思う。どうやって安全に実装するか、どうやって軽くするかが課題になってくる。重量に関しては、高トルク・高出力なモーターを軽く作ることができれば、この機能を実装できるようになってくるのではないか」とコメントしました。

机上の空論で終わらせないために

先ほど挙がったリクライニングのニーズの話にも通じることですが、飛ぶことや浮くことで何を解決したいか、何を実現したいかは人それぞれでしょう。川崎氏は「段差を越える以外に、例えば振動を抑えたいといったことも、飛ぶことへのモチベーションになっているかもしれない」とし、「飛びたいという願いに埋もれている一つひとつの悩みを知りたい」と語ります。

また、山村氏は、開発したものをテストしてもらえる人がいないのが研究者の共通の悩みで、「役立つに違いないと思って研究しても、机上の空論になってしまう」と指摘しました。

ePARAでは既に、山村氏のmercari R4Dや川崎氏のHumoniiのほか、電動車いす「JUU」を開発中のトヨタ自動車のチームとも、ディスカッションや試乗体験などの場を積み重ねてきました。ユーザーとのつながりを求めている開発者も、開発者とのつながりを求めているユーザーも、社会にはまだまだ多いことでしょう。ePARA代表の加藤は「お役に立ちたいと目をギラギラさせている車いすユーザーたちがいる」とし、パネルとしての活躍が期待できることを熱くアピールしていました。

最後に各登壇者がこのディスカッションを振り返り、今後に向けての意気込みを語ります。

山村氏は「現実的なものも厳しそうなものもありますが、課題を克服していければと思います。(このワークショップのように)1年に1回だけでなく、もっと気軽に話せる機会があるといいですね」と、ユーザーと開発者がカジュアルにつながる場の創出に期待。川崎氏は、神威氏とはる選手から「簡単に色を変えられたらうれしい」という希望も挙がったことに触れ、「昨年は光る機能にトライしました。次は柄をどんどん衣替えできるようなものにチャレンジしてみようかなと思います」と、さっそくインスピレーションを得た様子でした。

神威氏は、「夢」として昨年語られた光る機能が「現実」に落とし込まれたことへの喜びを伝えたうえで「今年出た課題をどう実現していくか、皆で考える必要があると思う。試す場が必要であればぜひご協力したい」と語りました。はる選手は「来年のH.C.R.でリクライニングの車いすかキャスターが浮く車いすが見られたらテンションが上がりますね。10年後くらいには飛んでいるとうれしいです。こういう機会がまたあれば、ぜひ皆さんとお話ししたいです」と期待を膨らませました。

今回挙がった「リクライニング」と「飛ぶ」という夢。2つのディスカッションに共通していたのは、ユーザーと開発者が接点を持ち、具体的な議論を交わすことの重要性です。個々のユーザーと開発者が直接つながるのは難しいかもしれません。その点で、両者をつなぐハブが存在すること、その存在が知られていることは重要です。このH.C.R.でのワークショップやePARAが継続的にハブの役割を果たし、夢が一つずつ実現されていくことが期待されます。