2024年10月2日から4日にかけて、東京都・東京ビッグサイト東展示ホールで、「国際福祉機器展(通称「H.C.R.」)」が開催されました。H.C.R.とは、ハンドメイドの自助具から最先端技術を活用した介護ロボットまで、世界の福祉機器を一堂に集めたアジア最大規模の国際展示会です。今年のH.C.R.の会場では昨年に引き続き、年齢や障害などの垣根を超えて、誰もが楽しめる遊びを紹介・体験することができる「エンジョイアクティブゾーン」が設けられました。

「エンジョイアクティブゾーン」では、スポーツとまちづくりや、ゲームアクセシビリティ最前線、ワークショップなどのテーマを扱ったトークショーも開催され、3日間で計6セッションが実施されました。その中から、本稿では10月4日に開催された「福祉をまちの発展に生かす eスポーツ企画づくり」の模様を聴覚障害・ADHDのライターくらげさんがお届けします。

福祉をまちの発展に生かすeスポーツ企画づくり

[登壇者]

松井 崇 氏(筑波大学 体育系 助教)

田中 理絵 氏(新潟市社会福祉協議会 コミュニティソーシャルワーカー)

岩野 陽子 氏(海老名市役所 障がい福祉課 主任主事)

NAOYA 氏(株式会社ePARA ブラインドeスポーツプレイヤー)

ファシリテーター:加藤 大貴 氏(株式会社ePARA 代表取締役)

eスポーツ×福祉×まちづくり

このトークイベントの目的は、「福祉をどう活かすか、実際にまちにどうやって溶け込ませるか」について、この分野を切り開いている方々の先進事例を共有して考えたいというもので、登壇者は大学や社会福祉協議会、自治体、eスポーツプレイヤーなどさまざまな立場から自身の活動の紹介を行った。

eスポーツの有効性を探る試み[松井崇氏]

筑波大学の松井崇氏は、大学で取り組んでいる「eスポーツプロジェクト」について語った。もともと「運動中の脳の疲労」などについて研究している中で、「サイバー空間での脳の変化」というテーマからeスポーツの研究を始めた松井氏は、「eスポーツは本当にスポーツなのか?」という議論から一度脱却して「どのようにすればeスポーツをスポーツとして扱っていけるのか」を考えていこうというプロジェクトを行っている。

その結果の一つとして、一人でビデオゲームを行うのと二人でeスポーツをプレイするのでは、精神的な状態が大きく異なり、勝敗によって心拍数の上下が同調したり、絆や愛情を育むホルモン「オキシトシン」が分泌されたりすることにより、親密度が上がる可能性が高いことを発見した。また、認知症の高齢者に運動にプラスして対戦型eスポーツをプレイしてもらうと、運動をするだけよりも認知力のリハビリ効果が高まるということを明らかにした。

これらの結果を踏まえ、eスポーツを観戦するだけでプレイするのと同じ脳の機能が発生するのではないかと考え、その点に着目して観客を測定する実験的なイベントを茨城県と開催したところ、観客の心拍の同調が見られ、eスポーツには心身ともにアクティブなライフスタイルを生み出す可能性があることがわかったという。

このような活動や研究を通じてさまざまな企業や団体と連携を進めているが、障害当事者の研究はまだこれからなので、この場をきっかけにそういう動きを活発化していきたいとの意向を示した。

関連情報:「TSUKUBA CONNÉCT #54 eスポーツ×産業の多様性とポテンシャル」に代表・加藤が登壇しました

障害者にアウトリーチする手段としてのeスポーツ

福祉に出会うきっかけに[田中理絵氏]

新潟市社会福祉協議会でソーシャルワーカーとして勤める田中理絵氏は、引きこもり支援を行っているときに「窓口での相談ありき」でその方と出会うのではなく、楽しさを共有し「気が合ったからちょっと話してみても良いな」と思ってもらえることを大切にしており、その一つのきっかけとしてeスポーツでの交流会を企画している。昨年は障害理解という切り口でのイベントも開催した。

また、福祉制度は必要に迫られてはじめて知ることも多いが、普段の暮らしに密接するものとして福祉に出会ってほしいという思いがあり、小説を通して福祉に出会うことを目指す企画で全国から小説を募集して本を出版するなど「福祉✕文化」というテーマでも活動している。

関連情報:新潟市西区社協主催のeスポーツフェス「アソビでふくしに出会う夏」を全盲・NAOYAがレポート

eスポーツでの交流がもたらす相互理解[岩野陽子氏]

海老名市障がい福祉課の岩野陽子氏は、精神保健福祉士としてケースワーカーをしており、「海老名市こころのバリアフリー事業」の一環で市民の障害理解を広めるイベントを20年にわたり行っている。その中で、講演で登壇者の話を聞くだけでなく、交流することで障害理解が進み「同じ市民として一緒に暮らす」という普及啓発につながるのではないかと考え、NAOYA氏を呼んで一緒にゲームをするイベントを開催した。

企画にあたっては、「障害者を理解するには障害者と一緒に遊んでみることが大事である」という一点で押し切ったと話す。

関連情報:海老名市主催「こころのバリアフリー2023」の運営に協力しました

なぜeスポーツのイベントは開催が難しいのか

加藤氏からePARAの最近の取り組みが紹介され、その中には行政との連携も多いがこのような体験会を開催できている地方自治体は少ないとの報告があった。それを受けて「なぜバリアフリーeスポーツイベントを開催できないのか」をテーマに議論が行われた。

NAOYA氏はプレイヤーの視点から「障害者とeスポーツイベント」について語った。NAOYA氏はイベントの主催者などから「障害のあるプレイヤーとどう接したらいいか」と相談を受けることが多いが、「そういう心配はいったん抜きにして、とりあえず一緒にやろうぜ!とりあえず俺とゲームしようぜ!」という姿勢を大切にしてるという。

対戦するプレイヤーも最初はNAOYA氏とどのようにゲームをプレイしていいかわからず戸惑うが、対戦を通じて友達に近づいていくことを実感できるという。また、このようなイベントを通じて「地域とのつながり」が深まる感触も得られているようだ。

続いて、地方自治体などの行政がeスポーツのイベントを開催する難しさについて議論した。加藤氏によれば、eスポーツのイベントを開催しようとすると現場では「ぜひやりましょう」と盛り上がっても、上層部や外部から「子どもがゲーム依存症になる」などといった理由で難色を示されたりエビデンスを求められたりすることがあるという。この点をどのように乗り越えているのか、三氏がそれぞれの経験談を語った。

田中氏は「このような取り組みを行うとき、地域の住民の方々からは柔軟に対応してもらえるのがほとんど」という。しかし、組織の中でなかなかスムーズに進まない場合があり、その際には事業を行ううえでeスポーツの意義や目的、価値などを明らかにし、若い世代ではゲームがコミュニケーションツールとして定着していること、機器の工夫などで幅広い人々のつながりを作れることなどを説明し、組織のミッションに合致していることを強調することで理解を得てきたと語った。住民代表の合意を得ておくことで組織を動かせた例もあるとも述べた。

また、eスポーツイベント開催にあたり実績や知識がなかったため、eスポーツ学科がある専門学校に助けを求め、プロゲーマーやYouTuberの方と一緒に実施する形で作り上げていったと話した。それを受け、加藤氏は「助けてくれる人のネットワークを普段から作っておくことが大事なのではないか」とコメントし、田中氏は、それに同意したうえで、地域ネットワークの構築においては「地域アセスメント」が重要であると指摘。アセスメントとは「特定の対象について客観的な基準や手法を用いて評価・査定すること」を意味する言葉であり、地域アセスメントでは地域の特徴や成り立ち、どのような住民が住んでいるか、地域活動をする人がどのような意識を持っているか、などを探る。社会福祉協議会職員として普段からアセスメントを行っていることが、eスポーツのイベントを開催する際に役に立ったという。加藤氏もこれまでの経験から、地域のキーパーソンを味方につけるのは大事だと感じているそうで、やはり人のつながりは無視できないと感じる話であった。

岩野氏は、eスポーツの大会を行うにあたって、「eスポーツが目的なのではなく、障害のある方と一緒にゲームをすることで障害理解の普及啓発を行いたい。交流するためのツールとしてのゲームである」と説明することで各方面の理解を得たという。また、企画段階で反発を招かぬよう、企画書や説明に工夫を重ねたりそのための情報を収集したりすることで開催につなげたとのこと。これに対し、加藤氏からは「そのような努力をして企画、実行している姿を見て我々も最大限協力することにした。頑張っていれば応援してくれる人も出てくるし、実績のある自治体や団体、企業に連絡をとって相談してみることも大事だと思う」とのコメントがあった。

大学に勤める松井氏は「体育学部でeスポーツを研究の対象にするのは、その2つが対極の存在にあると捉えられがちなので、行政の壁より難しい面がある」という。特に、年齢層が比較的高い方々は子どもの頃からゲームが身近にあったわけではなく、ゲームは体育とはまったく別世界のもので身体に悪いという印象を強く持っていることもあるそうだ。しかし、松井氏は「身体に悪いかどうかも研究してみないとわからない」という視点から研究を進め、エビデンスを集めてeスポーツの功罪を明らかにしていき、メリットを最大限に活かしてデメリットを減らしていくという手法を考えていった。また、この見識をもとに茨城県と組んでゲームイベントを開催したり、飲料メーカーとエナジードリンクの適切な採り方についてスポーツ科学の面から共同研究したりと、共に取り組む存在を得ることが壁を乗り越える大きな一歩になったという。

開催したイベントを根付かせるためには?

一度始めたイベントを継続して開催し地域に根付かせるには、また別の努力が必要なようだ。特に、研究を目的としている松井氏は「大学は、研究を通じて教育を行い、社会貢献につなげることを目指す場。まったく同じ事を繰り返すだけでは研究にならず、私にとって同じイベントを実施し続けることは難しい」という事情を打ち明けた。そうならないためには常に未来を見据え、測定方法を変えたり、新しいeスポーツの形を考えたりする必要があると述べ、将来的なことを考えるうえでも今回のようなイベントを通じて仲間を増やしていきたいと述べていた。

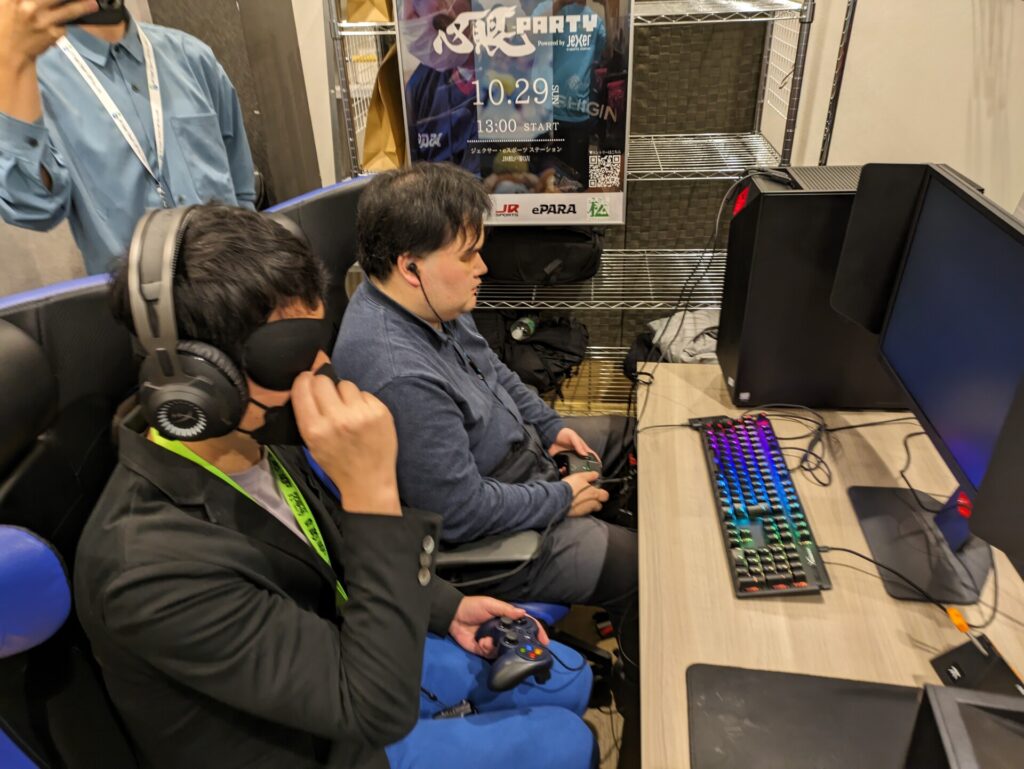

NAOYA氏からは、全盲プレイヤーとアイマスクをした晴眼者が3人1チームとなり、総当たりで格闘ゲーム「ストリートファイターシリーズ」の団体戦を行う「心眼PARTY」というイベントを開催した際のエピソードが紹介された。画面が見えない状態でゲームをするという体験に晴眼者の方々は当初かなり戸惑っていたが、全盲プレイヤーが「こうすればプレイができる」とサウンドアクセシビリティ(※)の説明をしたところ、2戦目からは晴眼者の方々も戦えるようになり、さらにはその交流をきっかけに大会後もSNSなどで連絡を取り合うようになった方もいるとのこと。このようなコミュニケーションの発生はイベントを根付かせるために大事なことかもしれない、と感じる事例である。

(※)サウンドアクセシビリティ:対戦相手との距離、攻撃の高さ、各種ゲージの残量などを音で知らせる、「ストリートファイター6」(株式会社カプコン)に搭載された機能。

参考記事:6月2日発売「ストリートファイター6」のサウンドデザインにバリアフリーeスポーツePARAが協力

また加藤氏は、新しい要素があればマスコミなども興味を持ってくれてバリューが発生するが、何度も同じことを繰り返すとメディアに取り上げられる機会も減ってしまうと指摘。イベントを継続実施して定着させるには切り口や見せ方を変えるなどの工夫やアクションが必要だと感じていると述べた。

田中氏からも、イベントを定着させるための問題点として、最初に行うときはエネルギーがあって立ち上がるが何度も活動していくうちに形骸化してしまうことが挙げられた。一方で、同様の動きが他の場所でじわじわと広がっていくことも一つの理想であり、そのために参加者が自分のところに持ち帰れるイベントにする工夫が大切だと考えているとのこと。例として、開催に必要な機材を紹介したことで自治会単位でのイベントが開催され、不登校の子も参加することができたり、別の区で特別支援学校と地元の人々を結んでeスポーツを体験するイベントが開催され、地域の高齢者に特別支援学校の生徒がプレイ方法を教えるといった興味深い関係性が発生したりしたことを挙げていた。地域のイベントでは自治体側で予算がつかないと継続できないこともあるが、その後市民活動として広がって継続するパターンがあってもいいのではないかと考えているとのことである。

この先の展望について

最後にそれぞれの感想が述べられた。

松井氏は「予想以上に楽しませていただいた。大学の研究データを活用できる場面があれば連携していきたい。今後新しいイベントの開催や書籍の出版も予定しているので、ご興味があればぜひ問い合わせてほしい」と、この先の展開に期待を寄せていた。

田中氏は「新潟市でも地域共生社会の取り組みが広がっていくが、eスポーツはまさにそれが体験できるジャンルではないかと思っている」として、「このような事業をより展開できるように頑張りたい」との意気込みを語っていた。

岩野氏からは「福祉の観点も大事だが、それ以上にeスポーツを楽しみながら地域でイベントを広げていきたい」として、パラeスポーツプレイヤーとその家族にフォーカスした直近のイベントの紹介が行われた。

NAOYA氏からは来年eスポーツの世界大会に出場するとの決意表明が行われ、加藤氏は「このような場から新しい取り組みが広がっていくと嬉しい」と今回のイベントを締めくくった。

くらげの感想

eスポーツは、「障害者と健常者をつなぐ貴重なツール」として展開できることは、これまでのePARAの取り組みなどを見ても明らかである。しかし、それを企業やさまざまな団体が展開するうえでは、まだまだ乗り越えなければいけないハードルはいくつもあると感じた。

それにしても、今でも「ゲーム脳」がどうこうという理由でイベントが開催されない場合もあると知ってかなり驚いたが、実際問題として障害の問題だけではなくそのような偏見ともたたかっていく必要があるのだろう。そのためには、福祉の現場だけではなく松井先生のような研究者とも連携していく必要性がますます高まっていくのだろうと思った。

また、今回のトークイベントでは「一度始めたイベントをどうやって継続していくか」が大きな話題となっていた。「企画を立ち上げればそれで良い」ではなく、「障害者と健常者の垣根を乗り越えるためには何度も何度もさまざまな人と交流していく」必要があるが、イベントを定期的に行うには立ち上げとはまた別なエネルギーが必要だと改めて感じた。

自分のこれまでの活動を振り返っても「立ち上げるのは簡単でも継続するのは難しい」ということは実際に何度もあった。そのような中で、どうやって一度立ち上げた企画を継続してけばいいのかというヒントをもらえた時間だった。